● 단순 재활용 리사이클링에서 새로운 것들로 재탄생하는 업사이클링

● 버러지는 것들에서 창의력을 더해 재탄생 되는 제품들

새것이 곧 좋은 것이라는 시대가 무너지고 있다. 한국경제가 언제 끝날지도 모를 저성장 시대를 지나고 있기 때문이다. 간신히 대한민국이 다시 국제 경쟁력을 회복하고 침체한 내수 시장을 독려한다 한들 지난날의 고성장시대가 올 것은 요원하다고 보는 것이 맞다.

이러한 상황에서 우리는 어떻게 해야 할까? 그 돌파구를 그동안 버려졌던 자투리, 헌 것, 있던 것에서 찾는 이들이 등장했다. 새로운 가치로 등장한 자투리에 주목해 보자.<편집자주>

![[자투리경제=송지수 일러스트레이터]](https://cdn.jaturi.kr/news/photo/201910/2676_3946_5831.jpeg)

[자투리경제=김지선 SNS에디터] '업사이클링(upcycling)'은 단순 재사용을 의미하는 '리사이클링(recycling)'과는 엄연한 차이가 있다.

버려진 종이와 목재, 자투리 천, 가죽 등 더 이상 쓸모없다고 여겨졌던 재료들을 재발견하고, 새로운 디자인으로 재탄생시킨다. 업사이클링 가구는 국내에선 큰 인기를 누리지 못했다. 재활용 물건인데도 가격이 만만치 않은 데다 세련된 디자인으로 인정받지 못했다.

하지만 해외에서는 업사이클링이 각광을 받고 있다. 업사이클링의 원조 스위스의 프라이탁(Freitag)을 비롯한 코카콜라 플라스틱병 111개를 재활용해 만든 미국 브랜드 '에메코' 1인용 의자, 이탈리아 '리바 1920' 가구, '라고' 의자 등을 선보여 좋은 반응을 얻은 바 있다.

● 업사이클링의 역사

업사이클링의 개념은 1994년 10월 독일의 라이너 필트에 의해 처음 소개됐다. 필츠는 ‘잘보 뉴스(Salvo News)’에서 리사이클링을 나무, 벽돌 등으로 만들어진 제품을 부수어 다시 모으는 것, 즉 ‘다운사이클링(Downcycling)’이라고 정의하고 환경을 위해서는 업사이클링이 필요하다고 기고한 것이 업사이클링이란 단어의 탄생이다.

또한 윌리엄 맥도나우와 마이클 브라운가트는 2002년 ‘요람에서 무덤까지(Cradle to Cradle)’라는 책에서 업사이클링을 소개하면서, 아직 쓸 만하고 유용한 소재가 ‘쓰레기통’으로 들어가 ‘생(生)’을 마감하는 것을 막고 새로운 제품으로 재탄생하는 것이라고 업사이클링을 정의했다.

● 업사이클링 기업과 제품

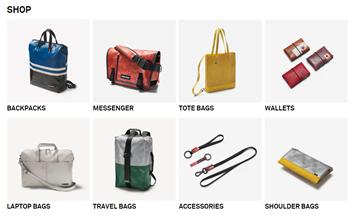

업사이클링 제품의 시작은 1993년 스위스의 프라이탁(Freitag)이 원조로 알려져 있다. 프라이탁은 트럭 덮개용 방수천을 예쁜 디자인의 가방으로 만들어 팔기 시작하여 현재는 연간 생산량이 40만개에 이르는 세계적인 브랜드가 됐다.

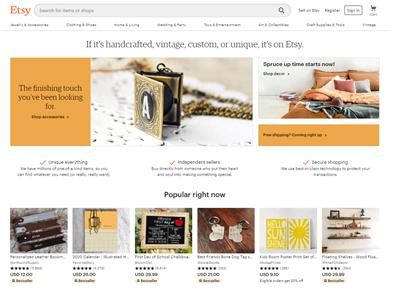

흔히 무정부주의 아티스트 플랫폼으로 불리는 미국의 전자상거래 플랫폼인 엣시로 인해 업사이클링이 트렌드로 자리를 잡았다고 보는 사람들이 많다. 개인이 사용하다 남은 재료나 제품에 창의성을 더해 새로운 제품을 만들고 판매하는 구조인 것이다.

국내의 1세대 업사이클링 주자로는 ‘터치포굿’과 ‘에코파티메아리’라는 곳이다. 2008년 설립된 사회적기업 ‘터치포굿’은 선거 현수막을 활용해 가방, 지갑 등 패션소품을 만드는 일부터 시작해 업사이클링 제품을 약 13만개 이상 생산, 판매했다.

또 2006년 아름다운 가게에서 스핀오프로 나온 ‘에코파티메아리’는 가죽 소파 조각을 모아 만든 ‘패치 가죽 클러치’를 만들어 큰 인기를 끌기도 했다.

이렇게 좋은 취지를 갖고 있는 업사이클링의 미래는 어떨까?

관계자들은 아직도 헌 것들을 이용해 만든 것이라는 소비자들의 인식과 버려지는 것들을 활용하기 때문에 발생되는 처리 비용으로 인한 비싼 가격이 걸림돌이라고들 이야기 한다. 하지만 환경보호와 창조성이라는 가치가 인정받고 누구나 사랑할 수밖에 없는 디자인을 적용한다면 착한 소비가 확산될 수도 있다. 버려지는 것들에게 새로운 생명을 불어넣는 업사이클링은 여전히 기회의 땅이다.